内科コラム、続きましては「高血圧」についてです。

おそらくこの言葉を聞いたことがない方はいないでしょう。「生活習慣病」の一つでもありますね。ですが、そもそも「血圧」とは何か、具体的に言えますでしょうか?

血圧とは、心臓から送り出された血液が血管を内壁(内側)から押す力のことです。主に心拍出量(1回の心臓の拍動で送り出す血液量)や血管の弾力(しなやかさ)で血圧が決まります(腎臓やホルモンの働きで変動することもあります)。例えば塩分や水分を取りすぎて体の血液量が増えても上がりますし、その通り道である血管が硬く(弾力がなく)なっても上がります。

この血圧が高い状態、いわゆる高血圧の状態が続くといったい何が良くないのでしょうか?

上述したように全身の血管にこの高い圧力がかかり続けると、血管にずーっと負荷がかかってダメージが蓄積し、血管がボロボロ・ガチガチになっていきます。いわゆる「動脈硬化」って呼ばれるやつです。これがどんどん進行し、血管が詰まったり裂けたりしてしまうと脳梗塞や脳出血、心筋梗塞、大動脈解離などの血管の病気(=脳心血管病)につながります。他にも慢性腎不全や高齢者の血管性認知症などにも関わってきます。(1) また、この高い血圧に打ち勝って心臓は血液を送り出す必要があるため大きな負担となり、その状態が長く続くと心臓がへばってしまう慢性心不全という状態にもなります。前述した脳心血管病は起きると一瞬で寝たきりや死亡につながることもありますが、慢性心不全ではそのようなことはないものの、息切れや呼吸困難、浮腫などといった症状と長く付き合っていくことになります。(どちらも嫌ですよね)

日本の疫学調査では、高血圧患者数は約4300万人もいると推定されており、そのうち3100万人が管理不良と言われています。(2) またこの3100万人のうち、1400万人はそもそも本人が高血圧と認識していない、また他の1200万人は薬物治療を受けているが管理不良、とされています。これ、実はかなりマズイ状況なんです…。

というのも、高血圧に起因する脳心血管病による死亡者数はなんと年間約10万人!と推定されており、死因全体の中では高血圧が最多(約50%)と言われているからなんです。また運良く助かったとしても、例えば後遺症が残ったりすると健康寿命は大きく損なわれてしまいます。きちんと普段から治療していればこんなことには…とならないよう、普段から注意が必要です。

さてこの「普段の注意」ですが…

結論からいうと「塩分を控える」という一言に尽きます(3)(当たり前!?)。日本人は塩分摂取量が他の国と比べて多い傾向にあり、平均して1日10gほど摂取しているようですが、「日本人の食事摂取基準」によると「男性8g、女性7g以下が望ましい」とされています。(4)

これでも「いや、無理でしょ…」という印象があるかもですが、既に高血圧がある人は日本のガイドラインでさらに少ない塩分6g未満にすることが推奨されています。さらにさらに、WHOや欧米のガイドラインなどではすべての成人に対し塩分5g未満が推奨されています(5)(衝撃!)。現在の日本人の塩分摂取量がいかに理想とかけ離れているかがわかると思います。

上記を踏まえた上で目標をどこに置くかは人それぞれではありますが、個人的には日本のガイドラインや様々な研究結果から

「高血圧がない(普通の)人は1日7g、高血圧がある人は6g」

がよいと考えています。

ただこれ、「言うは易し行うは難し」なんですよねぇ…。(笑)

以下、減塩の際の注意点を挙げてみます。

自炊時)

・加工食品(ハム、ソーセージ、ちくわ、かまぼこ)は塩分が多いため避ける

・調味料(醤油、味噌、ソースなど)は使いすぎに注意し、できるだけ控えめに

・外食や市販のお弁当・総菜は塩分が多いため、汁物は残す、ソースは自分で調整する

・漬物・梅干しは1個あたりで塩分が1g以上ある場合もあり、頻度や量を控える

・「減塩」と表示された商品を選ぶ

・出汁(昆布・かつお節・干し椎茸など)を活用し、自然な旨味で塩分を減らす工夫を

・調味料は「後がけ」より「下味をつけて調理」した方が、少ない量でも味がつく

・香味野菜(生姜、にんにく、大葉、みょうが、ねぎなど)や香辛料(こしょう、七味など)を活用して風味を補う

・酸味(酢、レモン、すだちなど)を利用して、味にメリハリをつける

外食時)

・汁物(ラーメン・味噌汁・うどんなど)のスープは残す

・丼ものより、定食スタイル(ごはん・主菜・副菜が分かれている)を選ぶ

・ソースやタレは「別添え」にしてもらい、自分で量を調整する

・「塩焼き」「タレ焼き」よりも、「蒸し料理」「グリル」「酢の物」などを選ぶ

・サラダはドレッシング別添えにして、少量だけ使う

・「ヘルシー」「減塩」などの表示があるメニューを優先的に選ぶ

・揚げ物は塩をかけずに、レモンや香辛料で味付けする

・食べた後に「のどが渇く」料理は、塩分が多い傾向なので注意

・ファストフードはなるべく避け、選ぶ場合はサイドメニュー(ポテトなど)を減らす

…と思いつく限りをただ列挙してみましたが、いきなり全部実行するのは絶対に無理です。

塩分を意識した食生活は継続が大事ですので、無理せず一つずつでもチャレンジしていって、慣れていく感じで頑張りましょう。(私はラーメンのスープを全部飲まないよう意識していますが…美味しすぎるとねぇ…笑)

さて、では本題の高血圧へ…といきたいところですが、もういくつかお話を。

血圧の指標には収縮期血圧(高い方)、拡張期血圧(低い方)、脈圧(その差)などいくつかの指標がありますが、どれが一番大事だと思いますか?

これについて、どの指標が将来の脳心血管病のリスクに強い関連を示すか調べた大規模研究が日本で行われました。その結果「収縮期血圧(高い方の血圧)」が最も関連の強い指標であることが明らかになっています。(6) 高い方の血圧を気にしましょう!ということですね。

もう一つ、「診察室血圧」と「家庭血圧」を聞いたことがありますでしょうか?病院では皆さん血圧が高く出がち、というアレです。血圧のガイドラインでは家庭血圧と診察室血圧でそれぞれ目標値が定めされていますが、基本的に高血圧の治療や予後とより関わるのは「家庭血圧」と言われています。(7)

つまりまとめると、皆さん「自宅の」「高い方の血圧」を意識してくださいね!ということです。(やっぱり当たり前?)

ではようやくですが、高血圧の「定義」について見てみましょう。(血圧の単位はmmHg(ミリメートルエイチジー)でお話しています)

皆さん、血圧はいくらからが高いと思いますか?140mmHg?150mmHg?160mmHg?

実は日本を含めた世界のほとんどのガイドラインにおいて、高血圧の診断基準は「140/90mmHg」となっています。(8)

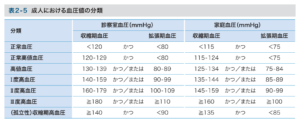

しかし、ではそれ以下は大丈夫なのかというと実はそうでもなくて、120mmHg以下は「(完全に)正常」、120~130mmHgは「正常高値」、130~139mmHgは「高値」と分類されています。

そして一方140mmHg以上の高血圧も、140~159mmHgの「Ⅰ度高血圧」、160~179mmHgの「Ⅱ度高血圧」、180mmHg以上の「Ⅲ度高血圧」に分類されています。

以下、ガイドラインより抜粋しますと

という感じでまとめてあります。(8)

…と、少し覚えることが増えてきたので今回はここまで。

まずは普段から減塩を意識して生活してみましょう!

- Ninomiya T, et al. Hypertension. 2011; 58: 22-28

- Satoh A, et al; NIPPON DATA2010 Research Group. J Hypertens. 2017; 35: 401-408.

- He FJ, et al. J Hum Hypertens. 2009: 23:363-384.

- 厚生労働省. 「日本人の食事摂取基準(2015年版)」

- Joint WHO/FAO Expert Conclusion. WHO Technical Report Series, No 916.

- Lawes CM, et al. Hypertension. 2003;42: 69-75.

- Noguchi Y, et al. J Hypertens. 2013; 31:1593-1602.

- 日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会編:高血圧治療ガイドライン2019.