これまでお話してきました間質性肺炎のコラムも、今回で最終回です。

最後は間質性肺炎の「治療」についてです。

さっそく結論から言いますと、

① 薬物療法

② 酸素療法

③ 予防(ワクチンなど)

に大別されます。順番に説明しますね。

① 薬物療法

これまでに何回かお話してきましたが、間質性肺炎は様々な原因で発症します。メジャーなところでいうと免疫の異常や薬剤、吸入物質などがあげられます(覚えていない方はコラム①をご参照ください)。

まず治療薬の説明の前に前提として、原因が既に分かっている間質性肺炎ではその原因物質をできるだけ取り除く(避ける)ことから始めます。例えば、薬剤やサプリが原因の場合(=薬剤性間質性肺炎)はもちろんそれらを中止します。タバコや羽毛、カビなどの吸入アレルゲンが原因の場合(=過敏性肺炎)も、まずはそれらを避ける(禁煙、羽毛布団やカビっぽいものの破棄、清掃)ことから始まります。

免疫の異常については、(コラム①でお話しましたが)具体的な疾患名でいうと関節リウマチや皮膚筋炎/多発性筋炎、全身性エリテマトーデス、強皮症、シェーグレン症候群、混合性結合組織病などの「膠原病」のことを指します。いわゆる「自己免疫疾患」と呼ばれる、自分の免疫が異常をきたして暴走し、その結果自分の体を間違って攻撃してしまう病気です。

各疾患の詳細は省略しますが、その部分症状として肺に間質性肺炎が起こるわけですね(ゆえに「膠原病肺」と呼ばれたりもします)。これらは基本的にはそれぞれの疾患で推奨されている「免疫抑制剤」を使用し、原疾患の治療を優先することになります。

この膠原病の治療薬としては、抗リウマチ薬(めっちゃたくさんあります)、副腎皮質ステロイド、タクロリムス、アザチオプリン、シクロスポリン、シクロホスファミド、ミコフェノール酸モフェチル…、とたくさんの治療薬があります(難しいですね)。ざっくり言うと、原疾患の治療がそのまま間質性肺炎の治療につながるわけです。

…さて、ここで皆さん、前回のお話は覚えておられるでしょうか?

そう、間質性肺炎で上記のように原因がはっきりとわかるものは半数以下なんです。つまり、大半の原因がわからない間質性肺炎、つまり「特発性間質性肺炎」ではどうするの? というお話を次にします。

特発性間質性肺炎は、(コラム②でお話した)検査により、実はさらに以下のように分類されます。(1)

・特発性肺線維症(IPF)

・非特異性間質性肺炎(NSIP)

・特発性器質化肺炎(COP)

・急性間質性肺炎(AIP)

・剥離性間質性肺炎(DIP)

・呼吸細気管支炎を伴う間質性肺疾患(RB-ILD)

・リンパ球性間質性肺炎(LIP)

・特発性PPFE

・分類不能型特発性間質性肺炎

めっちゃ多いですよね…。こんなの覚えられないですよね。

ですので、もうちょっとまとめます。

・肺線維症(IPF)

・その他

どうでしょうか??(まとめすぎ!?) ひとまず説明します。

・肺線維症(IPF)

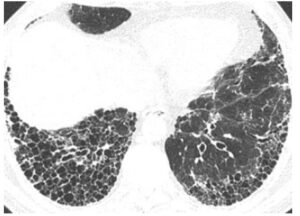

肺線維症は肺の高度の線維化が慢性かつ確実に進行する、非常に予後不良な不可逆性の間質性肺炎です。癌と変わりない予後だともいわれ、指定難病に位置付けられています(2)。この肺の高度線維化に伴う陰影はUIPパターンと呼ばれ、胸部CTで肺底部(横隔膜あたり)から背中にかけての蜂巣肺(ハチの巣状のボコボコした影)や網状影が特徴とされます。

多くの患者さんでは呼吸機能が年単位で徐々に悪化しますが、進行が遅く比較的安定している場合から急速に悪化する場合まで様々で、日本での肺線維症の死因の最多は急性増悪とされています。(3)

この疾患、なぜ予後不良かというと、間質性肺炎でよく用いるステロイドや免疫抑制剤といった治療薬の効果が乏しく、有効な治療手段が長年なかったことが挙げられます。(ステロイド治療をすることは悪くはないのですが、後述する副作用がむしろ問題となります)

2015年ごろから、この慢性に進行する肺の線維化を抑える「抗線維化薬」として、ニンテダニブ、ピルフェニドンといった薬が登場し、予後は改善しました。現在は肺線維症のみに保険適応となっており、第一選択薬に位置付けられています。この薬、注意点としてはあくまで肺炎の進行を完全に止めるわけではなく、進行するスピードを「遅らせる」効果にとどまります。ですので、飲んだら大丈夫というわけではありませんし、飲み続ける必要があります。

そして、問題点としては「薬価」が高い点が挙げられます。例えば、ニンテダニブを全くの補助なしで使用すると、月40万円(3割の自己負担であれば12万円)以上かかります(とんでもない金額です)。ですので、患者さんの難病申請や年収などによりだいぶん幅があるため詳細は割愛しますが、「難病医療費助成制度」や「高額療養費制度」を用いて経済的負担を軽減するのがほぼ必須となります。もろもろ使用することで最終的に月5,000円~10,000円まで減らせることもあります。(こちらのサイトもご参照ください:医療費助成について)

治療に関する私の意見としては、まずはこの肺線維症の病態・予後(今後どういう経過をたどると予想されるか)をしっかりと理解していただき、その上でどうしたいかは各々の患者さんの希望に沿うしかないと考えています。

というのは、呼吸困難などの症状が既に目立つ人は治療をすぐに希望されるかもしれませんが、あくまでこの薬は「今後の進行を遅らせる」のであって、今の肺炎・今の息切れを0にするような、V字回復させる治療ではありません。個人的には、肺線維症と診断されたけどまだそこまで息切れなどの症状がない(まだそこまで進行していない)方、が治療の一番良い適応だと考えています。

…しかし、では現在まだ症状がない(そこまで困っていない)のに、上記の高額な治療をすぐに受け入れられるかどうかというと…、それは各々の考え方、経済状況によると言わざるを得ないからです。「状況は分かったし薬を飲んだ方がいいのもわかるけど、金額も馬鹿にならないし、まだそこまで苦しいわけでもないので、もう少し様子を見ます。」という患者さんのお気持ちもとてもわかります。

ですので、治療するにしてもしないにしても、このあたりを患者さんとしっかり相談しつつ、呼吸器症状や呼吸機能、間質性肺炎の程度を定期的に確認しながらフォローしていくのが肺線維症(および全ての特発性間質性肺炎)の診療だと考えています。

・その他

肺線維症以外の特発性間質性肺炎は、その分類にもよりますが、ステロイドや免疫抑制剤などの薬物療法をより積極的に導入することが多いです。特に、特発性器質化肺炎(COP)や非特異性間質性肺炎(NSIP)はステロイド等の治療への反応性が比較的良好です。一方で、前述した抗線維化薬は保険適応上使用できません。(今後変わるかもしれませんが)

このステロイド治療、効果も大きいのですが、如何せん副作用も多いです。

具体的には高血糖、胃潰瘍、易感染性、ムーンフェイス、肥満、不眠症、骨粗しょう症、血栓症、動脈硬化、ニューモシスチス肺炎…と多岐にわたります。特発性間質性肺炎に対してステロイドを用いる際はどうしても中長期的な使用になることが多く、この副作用対策を同時に行うことになります。ですので、こられのデメリットを上回るメリットがある状況でしかステロイド治療は基本的には行いません。間質性肺炎でも治療せずに様子を見る場合があるのはこれが理由になります。

② 酸素療法

間質性肺炎が進行して、労作時の息切れが強く、低酸素血症を認めるぐらいの状況になると、在宅酸素療法(HOT)が必要になります。こちらはCOPDのコラムもご参照ください。

③ 予防(ワクチンなど)

慢性に経過する間質性肺炎で、もっとも怖く、かつ死亡率が高いのが急性増悪です。特に感染症を契機に悪化することがとても多いため、感染予防はとても重要になります。(ステロイド治療中の方は易感染状態であるため、なおさら大切です)

個人的に、間質性肺炎の方で大事な(打っておいた方がよい)ワクチンとしては、

・肺炎球菌ワクチン

・RSウイルスワクチン

・インフルエンザワクチン

・コロナワクチン

の4つだと思います。もちろん絶対というわけではありませんが、予防できるものは予防しておいた方がよいでしょう。

さて、長くなりましたが、これで間質性肺炎のコラムも終わりたいと思います。

当院でも間質性肺炎の検査や治療は行っておりますし、必要があれば精査可能な病院にも迅速に紹介しますので、気になる方はいつでもご相談くださいね。

- 特発性間質性肺炎 診断と治療の手引き2022.

- du Bois RM. Eur Respir Rev 2012; 21(124): 141-146.

- Natsuizaka M, et al. Am J Respir Cr Med 2014; 190: 773-779.